Wärmepumpe – realistisch betrachtet

20.03.2024

Lesezeit: 3 Minuten

Jetzt wird es persönlich! Ich will es nicht verschweigen, aber mein Verhältnis zur Luft-Wasser- Wärmepumpe ist von einer gewissen Skepsis geprägt. Vor allem die Diskussion über den Einbau in ältere Gebäude ohne Außenisolierung und ohne Fußbodenheizung beflügeln nicht den Optimismus. Aber meine Gasheizung ist in die Tage gekommen, deswegen war eine Entscheidung notwendig.

Ich holte das erste Angebot ein, was von einem Fachmann persönlich präsentiert wurde. Der Preis der Wärmepumpe war nicht überraschend, diesen hatte ich zuvor ausgiebig gegoogelt. Doch dann sind noch Speicher und allerlei technische Gerätschaften, bei dem keines wenig kostet. Dann folgen die Installationskosten, der hydraulische Abgleich und die Inbetriebnahme. Am Ende stand eine Zahl, die dann höher war als erwartet. Natürlich fragte ich ein weiteres Angebot von meinem ortsansässigen Heizungsbauer ein, der mich dann auch überzeugte.

Die Förderung, die keine ist

Es wird als Heizungsförderung bezeichnet, aber bei einer Wärmepumpe handelt es sich um einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Allerdings sollte mit dem Fachunternehmen vereinbart werden, dass der Vertrag erst zustande kommt, wenn du Zusage von der KFW erfolgt ist. Ein grundsätzlicher Anspruch besteht aber nicht, denn der Zuschuss wird nur unter Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel gewährt - was also heißt: Wenn der Topf leer ist, gibt es nichts mehr. Außerdem bleibt das Ungewisse, ob die Regierung nicht kurzfristig das Förderprogramm streicht. Durch den Umbau meiner Anlage besteht ein theoretischer Anspruch auf Grundförderung (30%), dem Effizienzbonus (5%) und dem Klimageschwindigkeitsbonus (20%), was in der Summe einem stolzen Zuschuss von 55 Prozent entspricht.

Die geheimnisvolle COP

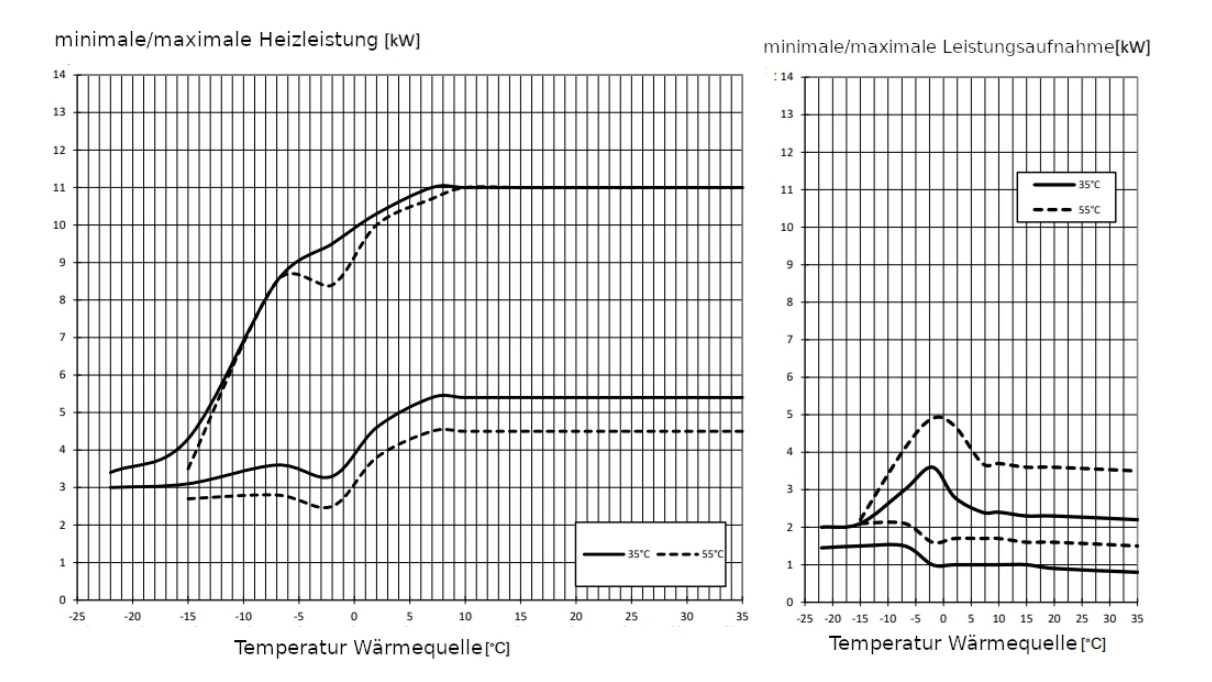

Die Anschaffungskosten wären also geklärt, nun will ich aber dennoch wissen, mit welchen jährlichen Stromkosten ich zu rechnen habe. Das Hauptmerkmal dürfte die Leistungszahl, auch COP genannt, sein. Diese sollte über 3 liegen. Das bedeutet aus 1 kWh Strom werden über 3 kWh Wärme gewonnen. Aber die Wahrheit ist ein wenig anders. Denn die Leistungszahl hängt von der Außentemperatur und der Heizungsvorlauftemperatur ab.

Ich wurde dann doch ein wenig stutzig, als ich nur vereinzelte Daten oder auch bei manchen Herstellern keine einzige Angabe dazu fand, die sich auf eine Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius bezogen. Glücklicherweise fand ich das aufgeführte Diagramm und suchte mir die entsprechenden Daten raus. Mit Hilfe der monatlichen Durchschnittstemperaturen von der Webseite PVGIS errechnete ich mir die Jahresleistungszahl. Das Ergebnis war ernüchtern. Mit 2,65 wird meine Anlage nicht so überragend effizient sein.

Mit der Leistungszahl rechnete ich mir den Stromverbrauch aus, der nichts Anderes ist, als die Wärmemenge vom Vorjahr geteilt durch 2,65.

Die Jahreskosten

Die erforderliche Strommenge in Kilowattstunde habe ich dann mit einem angenommenen Strompreis von 35 Cent gerechnet, ohne die monatliche Grundgebühr des Stromlieferanten zu beachten. Bei dem Vergleich mit meiner Gasrechnung triumphierte meine Skepsis - denn ich würde überhaupt nichts einsparen. Also schaute ich bei Stromanbieter vorbei und leider bestätigte sich der Preis, obwohl ich extra den Wärmestromtarif auswählte.

Die Sache mit dem separaten Zähler

Das Grübeln begann aufs Neue. Ich hatte zuvor von Strompreisen unter 20 Cent gelesen und aus irgendeinem Grund finde ich keines dieser Angebote. Nochmals gehe ich auf die Seite eines Stromanbieters und wähle den Wärmepumpenstrom aus. Aber dieses Mal gebe ich an, dass es einen zweiten Zähler gibt. Ich will es kaum glauben, aber mir wird ein Strompreis von 18 Cent angezeigt. Gleich darauf rechne ich die Jahreskosten mit der monatlichen Grundgebühr aus und lehne mich entspannt zurück. Die Ersparnis liegt bei über 600 Euro im Jahr.

Jetzt muss noch der Zähler geklärt werden. Schnell finde ich heraus, dass dieser gemietet werden kann und bei der Bundesnetzagentur gibt es sogar eine gesetzliche Vorgabe, dass dieser pro Jahr nur 20 Euro kosten darf.

Verfasser: Marc Vollmer